Kurzfassung

Wahrnehmung und Bewusstsein sind eine Interaktion zwischen Organismus und Umwelt. Betrachtet man die Pflanzen, so fällt es schwer, ihnen Formen von Bewusstsein abzusprechen. Die Theorie, das Bewusstsein an das Gehirn gebunden ist, lässt sich nicht aufrecht erhalten. Bewusstsein stellt sich als dynamische, fließende und kontinuierliche Beziehung zwischen einem Subjekt und seiner Umwelt dar. Diese Erkenntnis dürfte die Hoffnung der KI-Ingenieure, eine Maschine mit Bewusstsein zu bauen, gehörig dämpfen.

Das Bewusstsein der Pflanzen

Paco Calvo ist Professor für Kognitionswissenschaft an der Universität Murcia in Spanien, wo er das Minimal Intelligence Lab (MINT Lab) leitet, das sich auf die Erforschung minimaler Kognition bei Pflanzen konzentriert hat. Er hat Erstaunliches über Wahrnehmung, Empfinden und - ja auch das Bewusstsein der Pflanzen herausgefunden. Eine Einladung, verbreitete Vorstellungen über unser menschliches Bewusstsein und die Blütenträume der KI-Ingenieure in Frage zu stellen.

Paco Calvo ist Professor für Kognitionswissenschaft an der Universität Murcia in Spanien, wo er das Minimal Intelligence Lab (MINT Lab) leitet, das sich auf die Erforschung minimaler Kognition bei Pflanzen konzentriert hat. Er hat Erstaunliches über Wahrnehmung, Empfinden und - ja auch das Bewusstsein der Pflanzen herausgefunden. Eine Einladung, verbreitete Vorstellungen über unser menschliches Bewusstsein und die Blütenträume der KI-Ingenieure in Frage zu stellen.

Gehirn und Bewusstsein

Dem Philosophen Descartes verdanken wir den Geist-Körper-Dualismus (res cogitans - res extensa): Man kann nur durch die Ideen, die man in sich hat, wissen was außerhalb von uns liegt. Doch unter der Hand scheint dieser mind-boby-Dualismus zu einem brain-body-Dualismus mutiert zu sein. Viele Bewusstseinstheorien sind sich darin einig, dass ohne Gehirn nichts geht. Die rund 100 Milliarden Neurone der Großhirnrinde sollen es richten. Doch braucht es wirklich Neurone für ein Bewusstsein?

Was Pflanzen alles so können

Prof. Calvo vertritt die Auffassung, dass Pflanzen wahrnehmen, „denken“, sich etwas vorstellen und lernen können. Schaut man sich ihr „Leistungsspektrum“ an, so kommt man nicht um interessante Feststellungen herum, hier nur eine bescheidene Auswahl:

- Pflanzen können ihre Umgebung wahrnehmen,

- sie reagieren aktiv auf Schwerkraft,

- auf Berührungen,

- ebenso auf Wind, Feuchtigkeit, Veränderungen bei ihren Nahrungsquellen, Temperatur,

- auf „Wettbewerb“ in ihrer Umgebung (Artgenossen, die ihnen ihren Lebensraum streitig machen wollen),

- und genau so auf Feinde, z.B. Raupen, die ihre Blätter anfressen,

- einige sogar auf Magnetfelder.

Sie haben also ein breites Wahrnehmungsfeld. Sie können unterscheiden zwischen sich selbst und anderem. Ihr Verhalten ist keineswegs bloß reaktiv, sondern auch ausgeprägt antizipativ, wenn sie z.B. ihre Blätter nach der Sonne richten, bevor diese aufgeht. Sie arbeiten mit Vorhersagen auf der Grundlage ihrer Erfahrungen, richten z.B. ihre Pollenproduktion danach aus, wenn Bestäuber am wahrscheinlichsten auftauchen. Ihr Verhalten kann man nicht als auf Reflexe reduziert betrachten, sie haben sich in ihrer Evolutionsgeschichte genauso wie wir Menschen mit ihrer Umgebung auseinandergesetzt. Kurzum, ganz ohne Neurone sind sie adaptiv, empfindend, aufmerksam, aber auch bewusst?

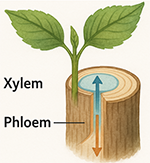

Das alles geschieht ohne Neurone und deren Vernetzung in einer Art Hirngewebe, mit ganz anderen Mitteln. Elektrische Signale können auch entlang des Gefäßsystems übertragen werden, einem Transportnetz, das aus zwei Arten von Gefäßen besteht,

dem Xylem, das Wasser und gelöste Mineralstoffe durch die Pflanze nach oben transportiert, angetrieben durch Verdunstung und Kapillarkräfte, und

dem Xylem, das Wasser und gelöste Mineralstoffe durch die Pflanze nach oben transportiert, angetrieben durch Verdunstung und Kapillarkräfte, und - dem Phloem, das gelöste Stoffe aus der Photosynthese wie Zucker und andere organische Stoffe dorthin transportiert, wo sie gebraucht werden.

So wie die Nerven Leitungen ähneln, die elektrische Signale leiten können, ist das Gefäßsystem wie ein grünes Kabel, das Nachrichten in Form von elektrischen Signalen durch die Pflanze befördert, um die verschiedenen Funktionen der Pflanze zu steuern und zu koordinieren. Leben mit allen seinen Funktionen wie Aufmerksamkeit, Wahrnehmung, Erkenntnis und Bewusstsein benötigt also nicht unbedingt Neurone, Nerven und ein alles zentral steuerndes Gehirn.

So wie die Nerven Leitungen ähneln, die elektrische Signale leiten können, ist das Gefäßsystem wie ein grünes Kabel, das Nachrichten in Form von elektrischen Signalen durch die Pflanze befördert, um die verschiedenen Funktionen der Pflanze zu steuern und zu koordinieren. Leben mit allen seinen Funktionen wie Aufmerksamkeit, Wahrnehmung, Erkenntnis und Bewusstsein benötigt also nicht unbedingt Neurone, Nerven und ein alles zentral steuerndes Gehirn.

Die oben geschilderten Leistungen der Pflanzen hat Paco Calvo in zahlreichen Experimenten nachgewiesen, alles ausführlich in seinem Buch Planta Sapiens - Unmasking Plant Intelligence beschrieben.

Kritiker der Vorstellung, dass Pflanzen über ein Bewusstsein verfügen, halten dagegen, dass Bewusstsein ein mentales Bild oder eine mentale Repräsentation der wahrgenommenen Welt benötigt, was hirnlose Pflanzen nicht könnten. Der Körper sei notwendig, um zu atmen, zu essen und am Leben zu bleiben, aber allein das Gehirn in seinem dunklen, stillen Schädel könne wahrnehmen, fühlen und denken, so die immer noch herrschende Meinung.

Die 4E-Theorie

Calvo und zunehmend viele andere Wissenschaftler wie Psychologie-Prof. Louise Barrett (University of Lethbridge, Canada) halten mit einer 4E cognitive science dagegen - die vier E gehen leider nur auf englisch: embodied, embedded, extended und enactive, sinngemäß auf deutsch: Wahrnehmung und Erkenntnis als verkörperter, eingebetteter, erweiterter und aktivierter Prozess. Ohne jetzt auf die vier E im einzelnen einzugehen, kann man sagen, dass dahinter die Auffassung steckt, dass Wahrnehmung einen Prozess darstellt, der in einer dynamischen, fließenden und kontinuierlichen Beziehung zwischen einem Subjekt und seiner Umwelt stattfindet - ohne Trennung von Geist und Körper, ohne Begrenzung des Geistes auf ein Gehirn.

Schauen wir auf unser eigenes Leben: Unsere Augen sind immer in Bewegung und springen so schnell hin und her, dass wir es gar nicht bemerken. Sehen bedeutet nicht, dass man sich ein Bild von der Welt im Kopf macht. Es ist nicht das Gehirn, das sieht, sondern der ganze belebte Körper. Das Ergebnis des „Sehens“ ist niemals ein endgültiges Bild, über das ein innerer Verstand in seinem geheimen Versteck nachdenkt, sondern eine anpassungsfähige, kontinuierliche Auseinandersetzung mit der Welt. Alva Noë, Philosophieprofessor an der University of California, Berkeley, bringt es wie folgt auf den Begriff:

"Cognition created by interaction, the need to stay alive."

Erkenntnis entsteht durch Interaktion, durch das Bedürfnis, am Leben zu bleiben.

Bewusstsein ist nicht etwas, das bloß in uns stattfindet, sondern etwas, das wir tun. Evan Thompson, Philosophie-Professor an der University of Britisch Columbia, Vancouver, hat ein schönes Beispiel: „Ein Vogel brauch Flügel zum Fliegen. Aber das Fliegen ist nicht in den Flügeln“. Der ganze Organismus ist Ort des Bewusstseins.

Wenn Erkenntnis eine Leistung des Bewusstseins ist, so erscheint als dessen Hauptaufgabe, uns am Leben zu halten. Das haben wir mit den Pflanzen gemein.

Das Gehirn kommt erst ins Spiel, wenn es sich um vielzellige, mobile Organismen handelt - nicht, um eine Welt zu repräsentieren oder ein Bewusstsein zu entwickeln, sondern um Verbindungen zwischen sensorischen und motorischen Systemen herzustellen, damit der Organismus als einzigartiges Ganzes agieren und sich so durch seine Umwelt bewegen kann, dass er am Leben bleibt.

Schlussfolgerung für die Künstliche Intelligenz

Die Konstrukteure unserer Spitzenprodukte der Künstlichen Intelligenz haben ihre Anleihen beim menschlichen Gehirn gemacht, bei seinen Neuronen und deren Vernetzung durch die Synapsen. Sie gehen weiter von einem sehr statischen Bild aus, wobei ein Strom von Input-Signalen verarbeitet wird und keine Wechselwirkung mit der Außenwelt stattfindet. Die Natur arbeitet ganz anders und legt nahe, einen Zusammenhang zwischen Leben und Bewusstsein zu vermuten, Leben als Voraussetzung für Bewusstsein, Lebewesen immer in Interaktion mit ihrer Umgebung.

Das dürfte die Träume von einer Superintelligenz, die auf allen Gebieten menschliche Fähigkeiten übertreffen, autonom wahrnehmen und selbständig entscheiden kann, gehörig dämpfen. Auch die Hoffnung, dass sich beim Bau genügend komplexer Systeme Bewusstsein sozusagen von selber einstellt, dürfte ins Reich der unerfüllbaren Phantasien verbannt bleiben. Auch panpsychistische Theorien versprechen keine besseren Aussichten.

Kritisch zu beobachten bleibt das Arbeiten mit Transorganismen, dem Einbau lebender Zellen in künstliche Neuronale Netze.